|

|

|

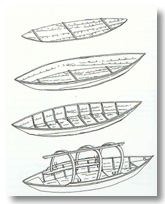

Metodo costruttivo

Le barche a remi tradizionali del Lario sono fatte rigorosamente

ad occhio e col sistema a guscio, in altre parole facendo prima il fasciame

e mettendo poi la struttura. La struttura viene applicata in un secondo

momento perché altrimenti questa richiederebbe uno studio preliminare

teorico della forma dello scafo. Il costruttore, invece, col metodo

tradizionale poteva vedere nascere la forma ed eventualmente andare

a correggere gli andamenti che riteneva sbagliati. Per la costruzione

si procedeva partendo dal fondo; per definirla il costruttore si poneva

ad una certa distanza dalla poppa dell’imbarcazione e stabiliva l’inselidüra

in altre parole la curvatura longitudinale che è in relazione alla curvatura

dei fianchi e, quindi, con la rotondità dello scafo e da questo, con

ottimo senso delle proporzioni, si stabilivano lunghezza e larghezza

della barca finita. Questo era quindi l’approccio per la definizione

delle dimensioni delle imbarcazioni tradizionali, cioè quelle con fasciame

a “paro” o a “caravella”.L’approccio non cambia nemmeno con l’avvento

delle imbarcazioni a fasciame sovrapposto. Il costruttore, in questo

caso dopo aver realizzato lo specchio di poppa, si poneva dietro ad

esso e, guardando verso la prua, definiva la linea di quella che sarebbe

stata poi l’imbarcazione finita con una capacità tipica degli scultori

di immaginare l’opera finita.Questo tipo di approccio è di fondamentale

importanza. Da questo dipende il difficile reperimento di informazioni

scritte riguardo a misure, a metodologie, all’assoluta mancanza di progetti.

Da questo potrebbe dipendere la fine di una tradizione cantieristica

che si è sempre tramandata solo per via orale e sotto forma di “praticantato”

dove il Sepultòn, con molta parsimonia, trasmetteva la propria esperienza

ai propri collaboratori.Ancora, questo tipo di approccio, determina

il fatto che non furono costruite due barche uguali. Questo comporta

una maggiore difficoltà di catalogazione delle singole imbarcazioni

perché all’interno di una singola tipologia si nascondono infinite varianti,

per quanto concerne le dimensioni, ma anche varianti formali dettate

dalle necessità dei singoli barcaioli o dalla civetteria dei vari cantieri

che, in qualche modo, firmavano la loro imbarcazione in modo più o meno

riconoscibile.

Barche tradizionali

Solitamente in cantiere si aveva una buona scorta di

legname per la realizzazione delle imbarcazioni. Il legname si reperiva

nei boschi circostanti il lago ed era lo stesso costruttore oppure uno

dei suoi aiutanti che si recavano nel bosco con i segantini per scegliere

gli alberi da abbattere, nella stagione e con la luna giusta. La tradizione

voleva che si usasse legno di larice e castagno, per quanto riguardava

il fasciame, larice per la struttura, abbondanti nella zona. In titleernativa

venivano usati la robinia e il gelso. Il legno di larice era apprezzato

per la sua natura rettilinea mentre il castagno, più irregolare era

maggiormente utilizzato quando si incontrava la necessità di eseguire

delle curve, si sfruttava cioè la sua curvatura naturale. Queste due

essenze sono inoltre caratterizzate da un'elevata imputrescibilità.

Questa profonda conoscenza delle caratteristiche meccaniche delle essenze

a loro disposizione non si limitava ad un'accurata scelta dei materiali

in quanto tali, ma anche dalla zona in cui questi venivano reperiti.

Gli alberi venivano abbattuti e tagliati sul posto, in modo da trasportare

in cantiere le tavole già sgrossate e quindi pronte per la stagionatura.

La Stagionatura durava circa tre anni; eccezionalmente, o per legni

diversi quali la robinia, poteva arrivare fino a cinque.

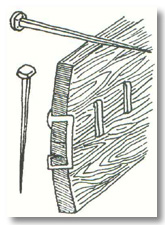

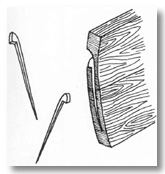

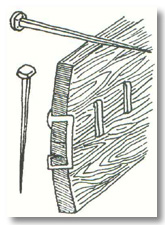

I chiodi con i quali venivano assemblate le tavole erano in ferro dolce

battuto. Erano tempi in cui i metalli avevano un alto costo e la tecnica

del ferro battuto era il metodo migliore per ottenere un materiale dalle

ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione. Il ferro, infatti,

alla presenza di ambiente corrosivo, resiste tanto più quanto è stato

battuto. Le parti metalliche così trattate duravano spesso molto più

di quelle in legno e potevano essere riutilizzate con un notevole risparmio.

Questi chiodi erano elemento comune a tutte le barche tradizionali.

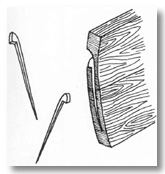

Il sistema di fissaggio delle tavole avveniva tramite cüsidüre, ossia

“cuciture” (vedi fig.n°12) . Le tavole, dello spessore (mai inferiore

ai quattro centimetri nel caso delle imbarcazioni più grandi quali il

comballo e la gondola), erano scaldate a fuoco per poi essere piegate

e collegate tra loro. Venivano appunto cucite con chiodi quadrati piegati

e ribattuti dalla parte dove uscivano le punte. Questi chiodi, forgiati

a mano, venivano fabbricati in Valsassina dove antica è la tradizione

delle fucine del ferro e notevole la presenza di vene metallifere.

Queste cüsidüre erano impiegate soprattutto per le giunzioni

testa-testa ad incastro.

altri tipi di chiodatura erano utilizzati per le traverse, che erano

fissate tramite l’utilizzo di chiodi corti. Per le tavole esisteva un

altro tipo di fissaggio (oltre a quello delle cüsidüre visto in precedenza)

con chiodi dalla testa asimmetrica che fissavano le tavole nel senso

dello spessore. Per questo tipo di chiodatura occorreva preparare degli

incavi in modo da dare al chiodo la direzione giusta e per non far sporgere

la testa. Spesso, per non evitare crepe nelle tavole, si forava la tavola

con un succhiello e vi si forzava il chiodo.

Le

tavole del fondo, come tutte quelle che costituivano il guscio dello

scafo, non erano regolari ma tagliate con bordi non rettilinei, a seconda

della vena del legno e dei pezzi a disposizione. In questo modo, nelle

parti curve delle imbarcazioni, si può notare una certa angolosità anche

se le tavole erano piegate a fuoco. La forma del fondo era lenticolare

asimmetrica, con la poppa più larga della prua, salvo che per la Nàaf.

Come già visto, non c’era alcun criterio fisso per dare proporzioni

al fondo. Per impostare la costruzione si sistemavano dei cavalletti

sui quali venivano appoggiate le tavole del fondo dell’imbarcazione.

Per dare la curvatura voluta per i fondi più arcuati, o per le parti

più arcuate del fondo, si piegavano le tavole a fuoco. La consistenza

e la forma delle tavole così piegate venivano garantite da tre traverse

(travi) posizionate senza uno schema fisso, secondo le esigenze di forma

e robustezza. Al fondo, che costituiva la base per la costruzione, venivano

fissate le tavole del guscio o fasciame mediante i tipi di chiodatura

visti e quindi si arrivava al bordo superiore. A questo punto si mettevano

le altre traverse e le ordinate (sgorbie) che venivano inchiodate alle

traverse ed al fasciame. Fatto questo si cingeva tutto lo scafo con

un grosso trincarino, fissato sopra all’ultima tavola del fasciame.

A scafo praticamente ultimato si aggiungevano gli accessori che verranno

meglio descritti parlando dei singoli tipi di barca. Tutto questo veniva

eseguito con legno di notevole spessore (per una gondola circa 5 cm

per il fasciame e 12 cm per le ordinate), in modo che la costruzione

potesse avere una buona durata.Finito lo scafo lo s'impeciava abbondantemente,

dentro e fuori. Le tavole, pur essendo ben sagomate, non combaciavano

al millimetro e questi interspazi venivano sigillati ermeticamente con

la tea poi calafatata con la pece. La tea era incastrata negli interstizi

delle tavole garantendo una perfetta tenuta e la pece proteggeva dalla

corrosione dell’acqua. Questa operazione, fondamentale in fase di realizzazione,

era altrettanto importante in caso di riparazione. Consentiva, infatti,

una maggiore durata delle varie componenti. Anche le tavole danneggiate

potevano più volte essere “trattate” tramite inteàda in modo da evitarne

la sostituzione (che Le

tavole del fondo, come tutte quelle che costituivano il guscio dello

scafo, non erano regolari ma tagliate con bordi non rettilinei, a seconda

della vena del legno e dei pezzi a disposizione. In questo modo, nelle

parti curve delle imbarcazioni, si può notare una certa angolosità anche

se le tavole erano piegate a fuoco. La forma del fondo era lenticolare

asimmetrica, con la poppa più larga della prua, salvo che per la Nàaf.

Come già visto, non c’era alcun criterio fisso per dare proporzioni

al fondo. Per impostare la costruzione si sistemavano dei cavalletti

sui quali venivano appoggiate le tavole del fondo dell’imbarcazione.

Per dare la curvatura voluta per i fondi più arcuati, o per le parti

più arcuate del fondo, si piegavano le tavole a fuoco. La consistenza

e la forma delle tavole così piegate venivano garantite da tre traverse

(travi) posizionate senza uno schema fisso, secondo le esigenze di forma

e robustezza. Al fondo, che costituiva la base per la costruzione, venivano

fissate le tavole del guscio o fasciame mediante i tipi di chiodatura

visti e quindi si arrivava al bordo superiore. A questo punto si mettevano

le altre traverse e le ordinate (sgorbie) che venivano inchiodate alle

traverse ed al fasciame. Fatto questo si cingeva tutto lo scafo con

un grosso trincarino, fissato sopra all’ultima tavola del fasciame.

A scafo praticamente ultimato si aggiungevano gli accessori che verranno

meglio descritti parlando dei singoli tipi di barca. Tutto questo veniva

eseguito con legno di notevole spessore (per una gondola circa 5 cm

per il fasciame e 12 cm per le ordinate), in modo che la costruzione

potesse avere una buona durata.Finito lo scafo lo s'impeciava abbondantemente,

dentro e fuori. Le tavole, pur essendo ben sagomate, non combaciavano

al millimetro e questi interspazi venivano sigillati ermeticamente con

la tea poi calafatata con la pece. La tea era incastrata negli interstizi

delle tavole garantendo una perfetta tenuta e la pece proteggeva dalla

corrosione dell’acqua. Questa operazione, fondamentale in fase di realizzazione,

era altrettanto importante in caso di riparazione. Consentiva, infatti,

una maggiore durata delle varie componenti. Anche le tavole danneggiate

potevano più volte essere “trattate” tramite inteàda in modo da evitarne

la sostituzione (che

sarebbe risultata certo più costosa). In titleernativa alla tea si usava

anche la stoppa che, con lo stesso metodo, veniva incuneata tra le tavole.

Finito lo scafo e abbondantemente impeciato, si costruivano le sovrastrutture.

I cerchi erano in castagno piegato a fuoco, il timone ed il pagliolato

di tavole di castagno. L’albero, il pennone ed i remi erano di pino

o di larice.La vela ed i cordami erano di canapa ed erano fatti in loco.

Dopo la fabbricazione venivano rinforzati con un bagno di tannino ottenuto

facendo bollire castagne, cortecce ed il mallo delle noci.

Da quanto fino ad ora descritto, risalta l’abilità dei

costruttori nell’utilizzare e ottimizzare pienamente le risorse ambientali

locali in modi diversi a seconda delle necessità. Tale capacità era

il frutto di una tradizione tramandata di padre in figlio, ma anche

dallo stato di isolamento dovuto alla mancanza di strade che spinse

quindi la popolazione ad un sensibile grado di autosufficienza.

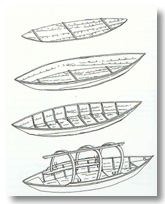

Barche a fasciame sovrapposto (o a clinker)

Le barche tradizionali fino ad ora esaminate

avevano un elemento comune. Erano imbarcazioni da lavoro e come tali

rispondevano a requisiti precisi dettati dalle attività che avrebbero

dovuto svolgere.

Dalla fine del XVII secolo e, maggiormente con il XVIII, sul Lario iniziarono

a nascere sontuose ville signorili. Iniziò a fiorire una sorta di turismo

d' elite che portò alla necessità di realizzare barche per lo svago,

imbarcazioni cioè da diporto. Come visto, le barche presenti sul lago

erano da lavoro utilizzate per il trasporto di persone, animali o merci,

oppure per la pesca. Ci si rivolse allora a modelli non tipicamente

locali ma importati da altre realtà. La gondola veneziana (che analizzeremo

poi) fu quella di maggior prestigio.

Una pagina importante è quella che si aprì con le barche di origine

anglosassone. Importante perché queste imbarcazioni si sono perfezionate

col tempo e sono giunte ai giorni nostri soppiantando le barche autoctone.

Fra tutte spicca l’inglesina, dalla quale derivano le lance e le lancette

da passeggio nonché il canotto da pesca. Importante anche la figura

del dinghy, rinominato dingo, che negli anni “trenta” fu una delle barche

più diffuse per il diporto a remi (anche se nato principalmente per

l’utilizzo a vela). Queste barche introducono un nuovo metodo costruttivo

di base e cioè quello del fasciame sovrapposto, o a clinker. Questa

tecnica fu presto acquisita dai mastri d’ascia del lago. Le imbarcazioni

importate subirono modifiche sempre più rilevanti per essere adeguate

alle diverse condizioni ambientali in cui avrebbero dovuto essere utilizzate.Il

legname solitamente utilizzato, come per le barche tradizionali, era

di larice o castagno con particolari strutturali in robinia o in pino.

Non era comunque rara la costruzione in mogano, soprattutto per imbarcazioni

commissionate da personaggi benestanti. Per la costruzione si partiva

dalla chiglia e dallo specchio di poppa. La chiglia era in due parti;

una lunga più rettilinea collegata con quella a prua più curva. Per

la realizzazione di questa parte curva a prua si sceglieva accuratamente

del legname arcuato. Lo specchio di poppa era molto importante perché

da quello dipendevano le dimensioni dell’imbarcazione finita. Come per

le imbarcazioni storiche, infatti, non si utilizzavano piani di lavoro

e la costruzione avveniva ad occhio. Dalla larghezza e dall’titleezza

dello specchio di poppa dipendevano quindi le proporzioni della barca.

Spesso, queste, dipendevano anche dalla quantità di legname che il cantiere

aveva a disposizione. Dopo aver fissato lo specchio di poppa alla chiglia,

si ponevano tre modelli da poppa verso prua trasversalmente alla chiglia

e fissati alla stessa. Questi rappresentavano la larghezza dello scafo

nei rispettivi punti e fungevano da supporto per le tavole del fasciame.

Il fasciame veniva posto partendo dal basso verso l’alto fino a raggiungere

l’ultimo corso che, sovente, era di spessore doppio per una maggiore

robustezza. Solo successivamente i cantieri lariani decisero di utilizzare

un bordo a completamento del fasciame. Il fissaggio delle tavole avveniva

tramite chiodi di rame che venivano ribattuti dall’interno.

Facilmente

intuibile era la difficoltà di piegare il fasciame in modo innaturale

con una doppia curvatura, o meglio una curvatura e una torsione. Se,

infatti, noi immaginiamo di posare la prima tavola del fasciame poggiandola

da una parte allo specchio di poppa e dall’altra alla prua, cioè la

parte più rastremata della barca; e questo seguendo i modelli trasversali

quindi eseguendo nel frattempo una curva, capiamo che senza qualche

tecnica particolare la nostra tavola si spezzerebbe. Per ovviare a questa

difficoltà tecnica si è ricorso nel tempo a varie tecniche ed espedienti.

La tecnica di base è quella della curvatura a fuoco che nel tempo si

è evoluta fino a quella a vapore. Per quanto riguarda il fasciame, una

tecnica utilizzata era quella di immergere in acqua le tavole per una

notte, poste sotto a pesanti massi che le ancoravano alla riva. Una

volta estratte dall’acqua le tavole diventavano malleabili e venivano

forzate sui modelli ancorati alla chiglia verso la forma desiderata.

A terra, intanto, si faceva una striscia di segatura alla quale veniva

poi appiccato fuoco. Le tavole venivano passate, curvate, sulla striscia

ad una certa distanza e venivano levate ai primi scricchiolii. Finita

la posa del fasciame si andavano a posizionare le ordinate (sgorbie)

nella posizione e nel numero adeguato. Anche per la curvatura delle

sgorbie vi erano più tecniche. Una di queste consisteva nel metterle

a bagno in un cilindro metallico e poi fatte bollire. Una volta estratte

le si curvava e si posizionavano direttamente nello scafo e inchiodate.

In un’altra tecnica si utilizzava il vapore. Le sgorbie venivano ordinatamente

riposte dentro ad una cassa di legno, collegata con un tubo al cilindro

metallico. Il vapore dell’acqua in ebollizione passava attraverso il

tubo di collegamento e veniva convogliato all’interno della cassa, e

quindi sulle sgorbie. Questo metodo era più graduale e meno traumatico

per le tavole che, pur essendo malleabili, perdevano meno in elasticità.

Ultima evoluzione di questa tecnica fu quella di preparare delle dime

dove forzare le sgorbie trattate. Le sgorbie venivano poste in queste

dime e lasciate raffreddare, poi venivano estratte, verniciate e solo

successivamente poste nello scafo. Facilmente

intuibile era la difficoltà di piegare il fasciame in modo innaturale

con una doppia curvatura, o meglio una curvatura e una torsione. Se,

infatti, noi immaginiamo di posare la prima tavola del fasciame poggiandola

da una parte allo specchio di poppa e dall’altra alla prua, cioè la

parte più rastremata della barca; e questo seguendo i modelli trasversali

quindi eseguendo nel frattempo una curva, capiamo che senza qualche

tecnica particolare la nostra tavola si spezzerebbe. Per ovviare a questa

difficoltà tecnica si è ricorso nel tempo a varie tecniche ed espedienti.

La tecnica di base è quella della curvatura a fuoco che nel tempo si

è evoluta fino a quella a vapore. Per quanto riguarda il fasciame, una

tecnica utilizzata era quella di immergere in acqua le tavole per una

notte, poste sotto a pesanti massi che le ancoravano alla riva. Una

volta estratte dall’acqua le tavole diventavano malleabili e venivano

forzate sui modelli ancorati alla chiglia verso la forma desiderata.

A terra, intanto, si faceva una striscia di segatura alla quale veniva

poi appiccato fuoco. Le tavole venivano passate, curvate, sulla striscia

ad una certa distanza e venivano levate ai primi scricchiolii. Finita

la posa del fasciame si andavano a posizionare le ordinate (sgorbie)

nella posizione e nel numero adeguato. Anche per la curvatura delle

sgorbie vi erano più tecniche. Una di queste consisteva nel metterle

a bagno in un cilindro metallico e poi fatte bollire. Una volta estratte

le si curvava e si posizionavano direttamente nello scafo e inchiodate.

In un’altra tecnica si utilizzava il vapore. Le sgorbie venivano ordinatamente

riposte dentro ad una cassa di legno, collegata con un tubo al cilindro

metallico. Il vapore dell’acqua in ebollizione passava attraverso il

tubo di collegamento e veniva convogliato all’interno della cassa, e

quindi sulle sgorbie. Questo metodo era più graduale e meno traumatico

per le tavole che, pur essendo malleabili, perdevano meno in elasticità.

Ultima evoluzione di questa tecnica fu quella di preparare delle dime

dove forzare le sgorbie trattate. Le sgorbie venivano poste in queste

dime e lasciate raffreddare, poi venivano estratte, verniciate e solo

successivamente poste nello scafo.

Questa

ulteriore operazione permetteva di verniciare le sgorbie con più mani

di vernice e su entrambe le facce. Precedentemente le sgorbie venivano

verniciate all’interno dello scafo con notevoli difficoltà e la parte

sottostante rimaneva grezza e quindi meno resistente all’attacco degli

agenti atmosferici. Una volta collocate anche le ordinate, lo scafo

era pronto per le finiture. Questa

ulteriore operazione permetteva di verniciare le sgorbie con più mani

di vernice e su entrambe le facce. Precedentemente le sgorbie venivano

verniciate all’interno dello scafo con notevoli difficoltà e la parte

sottostante rimaneva grezza e quindi meno resistente all’attacco degli

agenti atmosferici. Una volta collocate anche le ordinate, lo scafo

era pronto per le finiture.

Appunti tratti dal quaderno di Ernesto Riva di Laglio,

una vera rarità nel contesto

di una tradizione costruttiva da sempre tramandata solo oralmente.

Il quaderno è conservato presso i discendenti e contiene appunti riguardanti

56

barche a partire dall’anno 1877 fino all’anno 1907 (le date sono riferite

alla consegna)

|

Le

tavole del fondo, come tutte quelle che costituivano il guscio dello

scafo, non erano regolari ma tagliate con bordi non rettilinei, a seconda

della vena del legno e dei pezzi a disposizione. In questo modo, nelle

parti curve delle imbarcazioni, si può notare una certa angolosità anche

se le tavole erano piegate a fuoco. La forma del fondo era lenticolare

asimmetrica, con la poppa più larga della prua, salvo che per la Nàaf.

Come già visto, non c’era alcun criterio fisso per dare proporzioni

al fondo. Per impostare la costruzione si sistemavano dei cavalletti

sui quali venivano appoggiate le tavole del fondo dell’imbarcazione.

Per dare la curvatura voluta per i fondi più arcuati, o per le parti

più arcuate del fondo, si piegavano le tavole a fuoco. La consistenza

e la forma delle tavole così piegate venivano garantite da tre traverse

(travi) posizionate senza uno schema fisso, secondo le esigenze di forma

e robustezza. Al fondo, che costituiva la base per la costruzione, venivano

fissate le tavole del guscio o fasciame mediante i tipi di chiodatura

visti e quindi si arrivava al bordo superiore. A questo punto si mettevano

le altre traverse e le ordinate (sgorbie) che venivano inchiodate alle

traverse ed al fasciame. Fatto questo si cingeva tutto lo scafo con

un grosso trincarino, fissato sopra all’ultima tavola del fasciame.

A scafo praticamente ultimato si aggiungevano gli accessori che verranno

meglio descritti parlando dei singoli tipi di barca. Tutto questo veniva

eseguito con legno di notevole spessore (per una gondola circa 5 cm

per il fasciame e 12 cm per le ordinate), in modo che la costruzione

potesse avere una buona durata.Finito lo scafo lo s'impeciava abbondantemente,

dentro e fuori. Le tavole, pur essendo ben sagomate, non combaciavano

al millimetro e questi interspazi venivano sigillati ermeticamente con

la tea poi calafatata con la pece. La tea era incastrata negli interstizi

delle tavole garantendo una perfetta tenuta e la pece proteggeva dalla

corrosione dell’acqua. Questa operazione, fondamentale in fase di realizzazione,

era altrettanto importante in caso di riparazione. Consentiva, infatti,

una maggiore durata delle varie componenti. Anche le tavole danneggiate

potevano più volte essere “trattate” tramite inteàda in modo da evitarne

la sostituzione (che

Le

tavole del fondo, come tutte quelle che costituivano il guscio dello

scafo, non erano regolari ma tagliate con bordi non rettilinei, a seconda

della vena del legno e dei pezzi a disposizione. In questo modo, nelle

parti curve delle imbarcazioni, si può notare una certa angolosità anche

se le tavole erano piegate a fuoco. La forma del fondo era lenticolare

asimmetrica, con la poppa più larga della prua, salvo che per la Nàaf.

Come già visto, non c’era alcun criterio fisso per dare proporzioni

al fondo. Per impostare la costruzione si sistemavano dei cavalletti

sui quali venivano appoggiate le tavole del fondo dell’imbarcazione.

Per dare la curvatura voluta per i fondi più arcuati, o per le parti

più arcuate del fondo, si piegavano le tavole a fuoco. La consistenza

e la forma delle tavole così piegate venivano garantite da tre traverse

(travi) posizionate senza uno schema fisso, secondo le esigenze di forma

e robustezza. Al fondo, che costituiva la base per la costruzione, venivano

fissate le tavole del guscio o fasciame mediante i tipi di chiodatura

visti e quindi si arrivava al bordo superiore. A questo punto si mettevano

le altre traverse e le ordinate (sgorbie) che venivano inchiodate alle

traverse ed al fasciame. Fatto questo si cingeva tutto lo scafo con

un grosso trincarino, fissato sopra all’ultima tavola del fasciame.

A scafo praticamente ultimato si aggiungevano gli accessori che verranno

meglio descritti parlando dei singoli tipi di barca. Tutto questo veniva

eseguito con legno di notevole spessore (per una gondola circa 5 cm

per il fasciame e 12 cm per le ordinate), in modo che la costruzione

potesse avere una buona durata.Finito lo scafo lo s'impeciava abbondantemente,

dentro e fuori. Le tavole, pur essendo ben sagomate, non combaciavano

al millimetro e questi interspazi venivano sigillati ermeticamente con

la tea poi calafatata con la pece. La tea era incastrata negli interstizi

delle tavole garantendo una perfetta tenuta e la pece proteggeva dalla

corrosione dell’acqua. Questa operazione, fondamentale in fase di realizzazione,

era altrettanto importante in caso di riparazione. Consentiva, infatti,

una maggiore durata delle varie componenti. Anche le tavole danneggiate

potevano più volte essere “trattate” tramite inteàda in modo da evitarne

la sostituzione (che  Facilmente

intuibile era la difficoltà di piegare il fasciame in modo innaturale

con una doppia curvatura, o meglio una curvatura e una torsione. Se,

infatti, noi immaginiamo di posare la prima tavola del fasciame poggiandola

da una parte allo specchio di poppa e dall’altra alla prua, cioè la

parte più rastremata della barca; e questo seguendo i modelli trasversali

quindi eseguendo nel frattempo una curva, capiamo che senza qualche

tecnica particolare la nostra tavola si spezzerebbe. Per ovviare a questa

difficoltà tecnica si è ricorso nel tempo a varie tecniche ed espedienti.

La tecnica di base è quella della curvatura a fuoco che nel tempo si

è evoluta fino a quella a vapore. Per quanto riguarda il fasciame, una

tecnica utilizzata era quella di immergere in acqua le tavole per una

notte, poste sotto a pesanti massi che le ancoravano alla riva. Una

volta estratte dall’acqua le tavole diventavano malleabili e venivano

forzate sui modelli ancorati alla chiglia verso la forma desiderata.

A terra, intanto, si faceva una striscia di segatura alla quale veniva

poi appiccato fuoco. Le tavole venivano passate, curvate, sulla striscia

ad una certa distanza e venivano levate ai primi scricchiolii. Finita

la posa del fasciame si andavano a posizionare le ordinate (sgorbie)

nella posizione e nel numero adeguato. Anche per la curvatura delle

sgorbie vi erano più tecniche. Una di queste consisteva nel metterle

a bagno in un cilindro metallico e poi fatte bollire. Una volta estratte

le si curvava e si posizionavano direttamente nello scafo e inchiodate.

In un’altra tecnica si utilizzava il vapore. Le sgorbie venivano ordinatamente

riposte dentro ad una cassa di legno, collegata con un tubo al cilindro

metallico. Il vapore dell’acqua in ebollizione passava attraverso il

tubo di collegamento e veniva convogliato all’interno della cassa, e

quindi sulle sgorbie. Questo metodo era più graduale e meno traumatico

per le tavole che, pur essendo malleabili, perdevano meno in elasticità.

Ultima evoluzione di questa tecnica fu quella di preparare delle dime

dove forzare le sgorbie trattate. Le sgorbie venivano poste in queste

dime e lasciate raffreddare, poi venivano estratte, verniciate e solo

successivamente poste nello scafo.

Facilmente

intuibile era la difficoltà di piegare il fasciame in modo innaturale

con una doppia curvatura, o meglio una curvatura e una torsione. Se,

infatti, noi immaginiamo di posare la prima tavola del fasciame poggiandola

da una parte allo specchio di poppa e dall’altra alla prua, cioè la

parte più rastremata della barca; e questo seguendo i modelli trasversali

quindi eseguendo nel frattempo una curva, capiamo che senza qualche

tecnica particolare la nostra tavola si spezzerebbe. Per ovviare a questa

difficoltà tecnica si è ricorso nel tempo a varie tecniche ed espedienti.

La tecnica di base è quella della curvatura a fuoco che nel tempo si

è evoluta fino a quella a vapore. Per quanto riguarda il fasciame, una

tecnica utilizzata era quella di immergere in acqua le tavole per una

notte, poste sotto a pesanti massi che le ancoravano alla riva. Una

volta estratte dall’acqua le tavole diventavano malleabili e venivano

forzate sui modelli ancorati alla chiglia verso la forma desiderata.

A terra, intanto, si faceva una striscia di segatura alla quale veniva

poi appiccato fuoco. Le tavole venivano passate, curvate, sulla striscia

ad una certa distanza e venivano levate ai primi scricchiolii. Finita

la posa del fasciame si andavano a posizionare le ordinate (sgorbie)

nella posizione e nel numero adeguato. Anche per la curvatura delle

sgorbie vi erano più tecniche. Una di queste consisteva nel metterle

a bagno in un cilindro metallico e poi fatte bollire. Una volta estratte

le si curvava e si posizionavano direttamente nello scafo e inchiodate.

In un’altra tecnica si utilizzava il vapore. Le sgorbie venivano ordinatamente

riposte dentro ad una cassa di legno, collegata con un tubo al cilindro

metallico. Il vapore dell’acqua in ebollizione passava attraverso il

tubo di collegamento e veniva convogliato all’interno della cassa, e

quindi sulle sgorbie. Questo metodo era più graduale e meno traumatico

per le tavole che, pur essendo malleabili, perdevano meno in elasticità.

Ultima evoluzione di questa tecnica fu quella di preparare delle dime

dove forzare le sgorbie trattate. Le sgorbie venivano poste in queste

dime e lasciate raffreddare, poi venivano estratte, verniciate e solo

successivamente poste nello scafo.  Questa

ulteriore operazione permetteva di verniciare le sgorbie con più mani

di vernice e su entrambe le facce. Precedentemente le sgorbie venivano

verniciate all’interno dello scafo con notevoli difficoltà e la parte

sottostante rimaneva grezza e quindi meno resistente all’attacco degli

agenti atmosferici. Una volta collocate anche le ordinate, lo scafo

era pronto per le finiture.

Questa

ulteriore operazione permetteva di verniciare le sgorbie con più mani

di vernice e su entrambe le facce. Precedentemente le sgorbie venivano

verniciate all’interno dello scafo con notevoli difficoltà e la parte

sottostante rimaneva grezza e quindi meno resistente all’attacco degli

agenti atmosferici. Una volta collocate anche le ordinate, lo scafo

era pronto per le finiture.