|

|

|

Barche per usi diversi

Contrabbando

Il confine italo-svizzero non divide solo due stati, ma

anche due tipi di mentalità politica e due modi di governare

profondamente diversi. In Italia, i prodotti esenti da dazi sono rari; e

poi ci sono forti imposte indirette e monopoli di stato. Con queste

premesse, è comprensibile che ai due lati della frontiera ci siano sempre

stati forti interessi per il passaggio clandestino di beni di vario

genere, in particolare del tabacco.

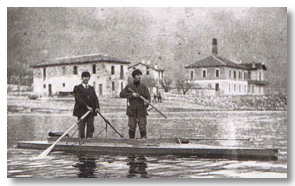

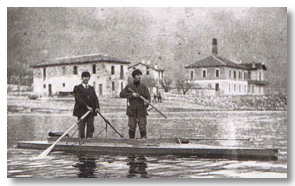

Il

contrabbando sul lago era sicuramente fiorente già nel XIV e XV secolo ed

è proseguito fino a qualche decina d’anni fa. Le barche utilizzate a

questo scopo avevano caratteristiche uniche, dovute al particolare

utilizzo. Barche a remi veloci e silenziose, strette e lunghe, ideate per

sfruttare al meglio lo scivolamento sull’acqua. Le merci contrabbandate,

destinate alla Brianza, superavano il confine sui monti della Val d’Intelvi

e della Val Menaggio, raggiungevano il cosiddetto triangolo lariano, e da

qui venivano smistate nei paesi della riva orientale verso le nuove

destinazioni.Antagonista dei contrabbandieri (negli ultimi secoli) era la

guardia di finanza, che perlustrava ogni notte larghe superfici del lago,

anch’essa utilizzando imbarcazioni ed in tempi più recenti a bordo di

potenti scafi motorizzati. Col tempo si è venuta a creare una vera e

propria sfida nella sfida. I contrabbandieri dovevano migliorare

continuamente la tecnica delle loro imbarcazioni per poter eludere la

sorveglianza della guardia di finanza che, a sua volta, disponeva di

mezzi sempre più potenti e veloci. I contrabbandieri si dimostravano

spesso assai più scaltri dei militari, attraversando il lago in punti

strategici e rifugiandosi in nascondigli, sotto costa, spesso

impensabili. Per il miglioramento delle prestazioni, i contrabbandieri

adottarono la tecnica del progressivo aumento del numero dei vogatori, da

due a cinque. Le imbarcazioni avevano misure costanti, dai circa sette

metri per la barca a due rematori, ai dieci per la versione a cinque

rematori. Regola fondamentale era quella di evitare le notti di luna

piena e quelle con lago mosso; comunque, la navigazione avveniva il più

possibile sotto costa per sfruttare le ombre create dalle montagne

circostanti. Questo consentiva, inoltre, di raggiungere la costa a nuoto

in caso di abbandono della barca e del carico. Il colore di queste

imbarcazioni era mimetico (grigio-azzurro) e di tipo opaco per evitare i

riflessi. Le caratteristiche di queste imbarcazioni si possono così

riassumere: lunghezze comprese tra i sette ed i dieci metri, carena

piatta e poppa rialzata (la poppa rialzata permetteva una manovrabilità

eccezionale e deviazioni “secche”). Il legname utilizzato era di scarsa

qualità (pèscia), in pioppo o abete, perché economici e poiché la barca

andava realizzata in brevissimo tempo. I remi erano “di coppia”, ossia,

ogni rematore agiva su due remi contemporaneamente. Il

contrabbando sul lago era sicuramente fiorente già nel XIV e XV secolo ed

è proseguito fino a qualche decina d’anni fa. Le barche utilizzate a

questo scopo avevano caratteristiche uniche, dovute al particolare

utilizzo. Barche a remi veloci e silenziose, strette e lunghe, ideate per

sfruttare al meglio lo scivolamento sull’acqua. Le merci contrabbandate,

destinate alla Brianza, superavano il confine sui monti della Val d’Intelvi

e della Val Menaggio, raggiungevano il cosiddetto triangolo lariano, e da

qui venivano smistate nei paesi della riva orientale verso le nuove

destinazioni.Antagonista dei contrabbandieri (negli ultimi secoli) era la

guardia di finanza, che perlustrava ogni notte larghe superfici del lago,

anch’essa utilizzando imbarcazioni ed in tempi più recenti a bordo di

potenti scafi motorizzati. Col tempo si è venuta a creare una vera e

propria sfida nella sfida. I contrabbandieri dovevano migliorare

continuamente la tecnica delle loro imbarcazioni per poter eludere la

sorveglianza della guardia di finanza che, a sua volta, disponeva di

mezzi sempre più potenti e veloci. I contrabbandieri si dimostravano

spesso assai più scaltri dei militari, attraversando il lago in punti

strategici e rifugiandosi in nascondigli, sotto costa, spesso

impensabili. Per il miglioramento delle prestazioni, i contrabbandieri

adottarono la tecnica del progressivo aumento del numero dei vogatori, da

due a cinque. Le imbarcazioni avevano misure costanti, dai circa sette

metri per la barca a due rematori, ai dieci per la versione a cinque

rematori. Regola fondamentale era quella di evitare le notti di luna

piena e quelle con lago mosso; comunque, la navigazione avveniva il più

possibile sotto costa per sfruttare le ombre create dalle montagne

circostanti. Questo consentiva, inoltre, di raggiungere la costa a nuoto

in caso di abbandono della barca e del carico. Il colore di queste

imbarcazioni era mimetico (grigio-azzurro) e di tipo opaco per evitare i

riflessi. Le caratteristiche di queste imbarcazioni si possono così

riassumere: lunghezze comprese tra i sette ed i dieci metri, carena

piatta e poppa rialzata (la poppa rialzata permetteva una manovrabilità

eccezionale e deviazioni “secche”). Il legname utilizzato era di scarsa

qualità (pèscia), in pioppo o abete, perché economici e poiché la barca

andava realizzata in brevissimo tempo. I remi erano “di coppia”, ossia,

ogni rematore agiva su due remi contemporaneamente.

La

voga avveniva da seduti tranne che per l’uomo di poppa che, vogando in

piedi, aveva la doppia funzione di sentinella e timoniere. Per bilanciare

il peso a bordo (le barche avevano un fianco molto basso e navigavano a

pelo d’acqua), il carico era distribuito uniformemente tra i vogatori e

non eccedeva mai in volume o in peso per non compromettere le prestazioni

della barca. Probabilmente la migliore dote di queste barche era la

velocità. Si diceva, infatti, che potessero “tenere dietro” ai grandi

battelli a ruote. altro grande pregio era la silenziosità. Unico rumore

era lo sciabordio dello scafo; l’utilizzo di sedili fissi e gli scalmi

sempre perfettamente unti, uniti all’abilità dei vogatori, permettevano

di remare in assoluto silenzio.Il livello tecnico di questi scafi divenne

col tempo così elevato, da poter affermare che siano i progenitori degli

scafi da competizione a sedile fisso, strutturalmente uguali, e uguali

anche per forma e attrezzatura. La

voga avveniva da seduti tranne che per l’uomo di poppa che, vogando in

piedi, aveva la doppia funzione di sentinella e timoniere. Per bilanciare

il peso a bordo (le barche avevano un fianco molto basso e navigavano a

pelo d’acqua), il carico era distribuito uniformemente tra i vogatori e

non eccedeva mai in volume o in peso per non compromettere le prestazioni

della barca. Probabilmente la migliore dote di queste barche era la

velocità. Si diceva, infatti, che potessero “tenere dietro” ai grandi

battelli a ruote. altro grande pregio era la silenziosità. Unico rumore

era lo sciabordio dello scafo; l’utilizzo di sedili fissi e gli scalmi

sempre perfettamente unti, uniti all’abilità dei vogatori, permettevano

di remare in assoluto silenzio.Il livello tecnico di questi scafi divenne

col tempo così elevato, da poter affermare che siano i progenitori degli

scafi da competizione a sedile fisso, strutturalmente uguali, e uguali

anche per forma e attrezzatura.

L’attrezzatura, in particolare, ha una storia interessante negli scafi da

contrabbando. Lo scafo, era di tipo usa e getta. In caso di pericolo lo

si abbandonava col carico. I braghèt (fuori scalmo) ed i remi erano

invece i componenti di cui avere cura. Ogni vogatore era custode dei

propri; i fuoriscalmo erano in ferro (materiale prezioso) e potevano

essere riutilizzati per una nuova barca. I galletti posti sui fuoriscalmo,

avevano proprio la funzione di agevolare l’operazione in caso di

abbandono dello scafo,. potendo essere svitati con facilità. I remi,

invece, venivano gelosamente conservati perché vecchi e, quindi,

collaudati. Erano questi che davano le migliori garanzie di resistenza e

solidità.

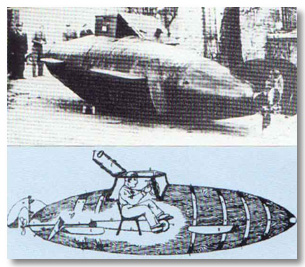

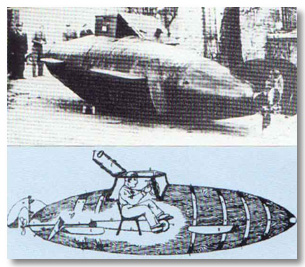

Spingarda

Era

una imbarcazione che si utilizzava esclusivamente per la caccia. Scafo

basso e filante, fondo arrotondato, veniva verniciata di colore

grigio-azzurro per meglio mimetizzarsi tra i riflessi delle acque del

lago. Montava, a prua, un lungo cannoncino d’acciaio denominato

“spingarda” (dal quale la barca prende il nome) che superava i tre metri

di lunghezza, fissato ad una robusta trave che costituiva la struttura

del fondo. Era un’arma micidiale per la caccia alle anatre selvatiche

(ancora oggi presenti in un’area limitata all’estremo nord del lago

chiamata “pian di Spagna”). Questo tipo di caccia avveniva solo nei mesi

invernali; il cannoncino, d' acciaio, veniva caricato a pallettoni o, in

titleernativa, con chiodi o bulloni e poteva colpire fino ad una distanza

di circa duecento metri. Inoltre, la rosa descritta dai pallettoni era

molto ampia e poteva, quindi, colpire molti volatili, non sempre

uccidendoli. In media ogni colpo abbatteva una decina di uccelli, ma

molti restavano feriti e finivano col morire altrove. Un assordante

fragore seguiva lo sparo e il rinculo generato faceva indietreggiare la

barca fino a trenta metri. Era

una imbarcazione che si utilizzava esclusivamente per la caccia. Scafo

basso e filante, fondo arrotondato, veniva verniciata di colore

grigio-azzurro per meglio mimetizzarsi tra i riflessi delle acque del

lago. Montava, a prua, un lungo cannoncino d’acciaio denominato

“spingarda” (dal quale la barca prende il nome) che superava i tre metri

di lunghezza, fissato ad una robusta trave che costituiva la struttura

del fondo. Era un’arma micidiale per la caccia alle anatre selvatiche

(ancora oggi presenti in un’area limitata all’estremo nord del lago

chiamata “pian di Spagna”). Questo tipo di caccia avveniva solo nei mesi

invernali; il cannoncino, d' acciaio, veniva caricato a pallettoni o, in

titleernativa, con chiodi o bulloni e poteva colpire fino ad una distanza

di circa duecento metri. Inoltre, la rosa descritta dai pallettoni era

molto ampia e poteva, quindi, colpire molti volatili, non sempre

uccidendoli. In media ogni colpo abbatteva una decina di uccelli, ma

molti restavano feriti e finivano col morire altrove. Un assordante

fragore seguiva lo sparo e il rinculo generato faceva indietreggiare la

barca fino a trenta metri.

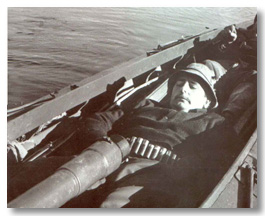

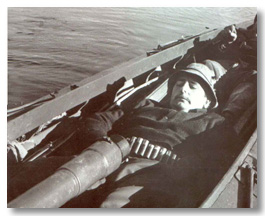

Questa

micidiale arma è stata fortunatamente proibita negli anni settanta,

mentre l’imbarcazione ha continuato ad essere utilizzato per la caccia

con fucile fino ai primi anni novanta. Oggi la legge vieta la caccia

dalle imbarcazioni.La maggior parte degli esemplari costruiti si aggirava

sugli otto metri di lunghezza. La spingarda era dotata di fori posti

sulle fiancate; in questi fori venivano alloggiati dei corti remi (spàtol)

di circa un metro con i quali si remava piano ed a pala sempre immersa

(tecnica utilizzata anche nelle battute di pesca a fiocina “fròsna” con

altri tipi di imbarcazione), per avvicinarsi di soppiatto allo stormo. In

tempi più recenti, veniva montata allo scafo una piccola elica laterale.

Questa era azionata da un sistema a pedali spinto da uno dei due

cacciatori, che stavano coricati con la schiena sul fondo della barca. Questa

micidiale arma è stata fortunatamente proibita negli anni settanta,

mentre l’imbarcazione ha continuato ad essere utilizzato per la caccia

con fucile fino ai primi anni novanta. Oggi la legge vieta la caccia

dalle imbarcazioni.La maggior parte degli esemplari costruiti si aggirava

sugli otto metri di lunghezza. La spingarda era dotata di fori posti

sulle fiancate; in questi fori venivano alloggiati dei corti remi (spàtol)

di circa un metro con i quali si remava piano ed a pala sempre immersa

(tecnica utilizzata anche nelle battute di pesca a fiocina “fròsna” con

altri tipi di imbarcazione), per avvicinarsi di soppiatto allo stormo. In

tempi più recenti, veniva montata allo scafo una piccola elica laterale.

Questa era azionata da un sistema a pedali spinto da uno dei due

cacciatori, che stavano coricati con la schiena sul fondo della barca.

|

Il

contrabbando sul lago era sicuramente fiorente già nel XIV e XV secolo ed

è proseguito fino a qualche decina d’anni fa. Le barche utilizzate a

questo scopo avevano caratteristiche uniche, dovute al particolare

utilizzo. Barche a remi veloci e silenziose, strette e lunghe, ideate per

sfruttare al meglio lo scivolamento sull’acqua. Le merci contrabbandate,

destinate alla Brianza, superavano il confine sui monti della Val d’Intelvi

e della Val Menaggio, raggiungevano il cosiddetto triangolo lariano, e da

qui venivano smistate nei paesi della riva orientale verso le nuove

destinazioni.Antagonista dei contrabbandieri (negli ultimi secoli) era la

guardia di finanza, che perlustrava ogni notte larghe superfici del lago,

anch’essa utilizzando imbarcazioni ed in tempi più recenti a bordo di

potenti scafi motorizzati. Col tempo si è venuta a creare una vera e

propria sfida nella sfida. I contrabbandieri dovevano migliorare

continuamente la tecnica delle loro imbarcazioni per poter eludere la

sorveglianza della guardia di finanza che, a sua volta, disponeva di

mezzi sempre più potenti e veloci. I contrabbandieri si dimostravano

spesso assai più scaltri dei militari, attraversando il lago in punti

strategici e rifugiandosi in nascondigli, sotto costa, spesso

impensabili. Per il miglioramento delle prestazioni, i contrabbandieri

adottarono la tecnica del progressivo aumento del numero dei vogatori, da

due a cinque. Le imbarcazioni avevano misure costanti, dai circa sette

metri per la barca a due rematori, ai dieci per la versione a cinque

rematori. Regola fondamentale era quella di evitare le notti di luna

piena e quelle con lago mosso; comunque, la navigazione avveniva il più

possibile sotto costa per sfruttare le ombre create dalle montagne

circostanti. Questo consentiva, inoltre, di raggiungere la costa a nuoto

in caso di abbandono della barca e del carico. Il colore di queste

imbarcazioni era mimetico (grigio-azzurro) e di tipo opaco per evitare i

riflessi. Le caratteristiche di queste imbarcazioni si possono così

riassumere: lunghezze comprese tra i sette ed i dieci metri, carena

piatta e poppa rialzata (la poppa rialzata permetteva una manovrabilità

eccezionale e deviazioni “secche”). Il legname utilizzato era di scarsa

qualità (pèscia), in pioppo o abete, perché economici e poiché la barca

andava realizzata in brevissimo tempo. I remi erano “di coppia”, ossia,

ogni rematore agiva su due remi contemporaneamente.

Il

contrabbando sul lago era sicuramente fiorente già nel XIV e XV secolo ed

è proseguito fino a qualche decina d’anni fa. Le barche utilizzate a

questo scopo avevano caratteristiche uniche, dovute al particolare

utilizzo. Barche a remi veloci e silenziose, strette e lunghe, ideate per

sfruttare al meglio lo scivolamento sull’acqua. Le merci contrabbandate,

destinate alla Brianza, superavano il confine sui monti della Val d’Intelvi

e della Val Menaggio, raggiungevano il cosiddetto triangolo lariano, e da

qui venivano smistate nei paesi della riva orientale verso le nuove

destinazioni.Antagonista dei contrabbandieri (negli ultimi secoli) era la

guardia di finanza, che perlustrava ogni notte larghe superfici del lago,

anch’essa utilizzando imbarcazioni ed in tempi più recenti a bordo di

potenti scafi motorizzati. Col tempo si è venuta a creare una vera e

propria sfida nella sfida. I contrabbandieri dovevano migliorare

continuamente la tecnica delle loro imbarcazioni per poter eludere la

sorveglianza della guardia di finanza che, a sua volta, disponeva di

mezzi sempre più potenti e veloci. I contrabbandieri si dimostravano

spesso assai più scaltri dei militari, attraversando il lago in punti

strategici e rifugiandosi in nascondigli, sotto costa, spesso

impensabili. Per il miglioramento delle prestazioni, i contrabbandieri

adottarono la tecnica del progressivo aumento del numero dei vogatori, da

due a cinque. Le imbarcazioni avevano misure costanti, dai circa sette

metri per la barca a due rematori, ai dieci per la versione a cinque

rematori. Regola fondamentale era quella di evitare le notti di luna

piena e quelle con lago mosso; comunque, la navigazione avveniva il più

possibile sotto costa per sfruttare le ombre create dalle montagne

circostanti. Questo consentiva, inoltre, di raggiungere la costa a nuoto

in caso di abbandono della barca e del carico. Il colore di queste

imbarcazioni era mimetico (grigio-azzurro) e di tipo opaco per evitare i

riflessi. Le caratteristiche di queste imbarcazioni si possono così

riassumere: lunghezze comprese tra i sette ed i dieci metri, carena

piatta e poppa rialzata (la poppa rialzata permetteva una manovrabilità

eccezionale e deviazioni “secche”). Il legname utilizzato era di scarsa

qualità (pèscia), in pioppo o abete, perché economici e poiché la barca

andava realizzata in brevissimo tempo. I remi erano “di coppia”, ossia,

ogni rematore agiva su due remi contemporaneamente.  La

voga avveniva da seduti tranne che per l’uomo di poppa che, vogando in

piedi, aveva la doppia funzione di sentinella e timoniere. Per bilanciare

il peso a bordo (le barche avevano un fianco molto basso e navigavano a

pelo d’acqua), il carico era distribuito uniformemente tra i vogatori e

non eccedeva mai in volume o in peso per non compromettere le prestazioni

della barca. Probabilmente la migliore dote di queste barche era la

velocità. Si diceva, infatti, che potessero “tenere dietro” ai grandi

battelli a ruote. altro grande pregio era la silenziosità. Unico rumore

era lo sciabordio dello scafo; l’utilizzo di sedili fissi e gli scalmi

sempre perfettamente unti, uniti all’abilità dei vogatori, permettevano

di remare in assoluto silenzio.Il livello tecnico di questi scafi divenne

col tempo così elevato, da poter affermare che siano i progenitori degli

scafi da competizione a sedile fisso, strutturalmente uguali, e uguali

anche per forma e attrezzatura.

La

voga avveniva da seduti tranne che per l’uomo di poppa che, vogando in

piedi, aveva la doppia funzione di sentinella e timoniere. Per bilanciare

il peso a bordo (le barche avevano un fianco molto basso e navigavano a

pelo d’acqua), il carico era distribuito uniformemente tra i vogatori e

non eccedeva mai in volume o in peso per non compromettere le prestazioni

della barca. Probabilmente la migliore dote di queste barche era la

velocità. Si diceva, infatti, che potessero “tenere dietro” ai grandi

battelli a ruote. altro grande pregio era la silenziosità. Unico rumore

era lo sciabordio dello scafo; l’utilizzo di sedili fissi e gli scalmi

sempre perfettamente unti, uniti all’abilità dei vogatori, permettevano

di remare in assoluto silenzio.Il livello tecnico di questi scafi divenne

col tempo così elevato, da poter affermare che siano i progenitori degli

scafi da competizione a sedile fisso, strutturalmente uguali, e uguali

anche per forma e attrezzatura.  Era

una imbarcazione che si utilizzava esclusivamente per la caccia. Scafo

basso e filante, fondo arrotondato, veniva verniciata di colore

grigio-azzurro per meglio mimetizzarsi tra i riflessi delle acque del

lago. Montava, a prua, un lungo cannoncino d’acciaio denominato

“spingarda” (dal quale la barca prende il nome) che superava i tre metri

di lunghezza, fissato ad una robusta trave che costituiva la struttura

del fondo. Era un’arma micidiale per la caccia alle anatre selvatiche

(ancora oggi presenti in un’area limitata all’estremo nord del lago

chiamata “pian di Spagna”). Questo tipo di caccia avveniva solo nei mesi

invernali; il cannoncino, d' acciaio, veniva caricato a pallettoni o, in

titleernativa, con chiodi o bulloni e poteva colpire fino ad una distanza

di circa duecento metri. Inoltre, la rosa descritta dai pallettoni era

molto ampia e poteva, quindi, colpire molti volatili, non sempre

uccidendoli. In media ogni colpo abbatteva una decina di uccelli, ma

molti restavano feriti e finivano col morire altrove. Un assordante

fragore seguiva lo sparo e il rinculo generato faceva indietreggiare la

barca fino a trenta metri.

Era

una imbarcazione che si utilizzava esclusivamente per la caccia. Scafo

basso e filante, fondo arrotondato, veniva verniciata di colore

grigio-azzurro per meglio mimetizzarsi tra i riflessi delle acque del

lago. Montava, a prua, un lungo cannoncino d’acciaio denominato

“spingarda” (dal quale la barca prende il nome) che superava i tre metri

di lunghezza, fissato ad una robusta trave che costituiva la struttura

del fondo. Era un’arma micidiale per la caccia alle anatre selvatiche

(ancora oggi presenti in un’area limitata all’estremo nord del lago

chiamata “pian di Spagna”). Questo tipo di caccia avveniva solo nei mesi

invernali; il cannoncino, d' acciaio, veniva caricato a pallettoni o, in

titleernativa, con chiodi o bulloni e poteva colpire fino ad una distanza

di circa duecento metri. Inoltre, la rosa descritta dai pallettoni era

molto ampia e poteva, quindi, colpire molti volatili, non sempre

uccidendoli. In media ogni colpo abbatteva una decina di uccelli, ma

molti restavano feriti e finivano col morire altrove. Un assordante

fragore seguiva lo sparo e il rinculo generato faceva indietreggiare la

barca fino a trenta metri. Questa

micidiale arma è stata fortunatamente proibita negli anni settanta,

mentre l’imbarcazione ha continuato ad essere utilizzato per la caccia

con fucile fino ai primi anni novanta. Oggi la legge vieta la caccia

dalle imbarcazioni.La maggior parte degli esemplari costruiti si aggirava

sugli otto metri di lunghezza. La spingarda era dotata di fori posti

sulle fiancate; in questi fori venivano alloggiati dei corti remi (spàtol)

di circa un metro con i quali si remava piano ed a pala sempre immersa

(tecnica utilizzata anche nelle battute di pesca a fiocina “fròsna” con

altri tipi di imbarcazione), per avvicinarsi di soppiatto allo stormo. In

tempi più recenti, veniva montata allo scafo una piccola elica laterale.

Questa era azionata da un sistema a pedali spinto da uno dei due

cacciatori, che stavano coricati con la schiena sul fondo della barca.

Questa

micidiale arma è stata fortunatamente proibita negli anni settanta,

mentre l’imbarcazione ha continuato ad essere utilizzato per la caccia

con fucile fino ai primi anni novanta. Oggi la legge vieta la caccia

dalle imbarcazioni.La maggior parte degli esemplari costruiti si aggirava

sugli otto metri di lunghezza. La spingarda era dotata di fori posti

sulle fiancate; in questi fori venivano alloggiati dei corti remi (spàtol)

di circa un metro con i quali si remava piano ed a pala sempre immersa

(tecnica utilizzata anche nelle battute di pesca a fiocina “fròsna” con

altri tipi di imbarcazione), per avvicinarsi di soppiatto allo stormo. In

tempi più recenti, veniva montata allo scafo una piccola elica laterale.

Questa era azionata da un sistema a pedali spinto da uno dei due

cacciatori, che stavano coricati con la schiena sul fondo della barca.