|

|

|

Imbarcazioni da diporto

Inglesina

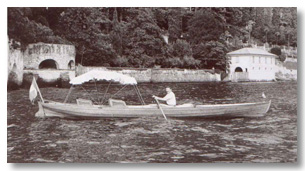

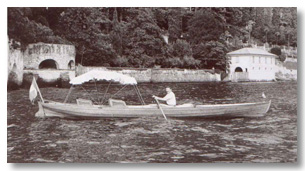

L’inglesina è una barca da diporto che compare sul lago

verso i primi dell’Ottocento, importata dai villeggianti inglesi per i

loro momenti di svago o di riposo sul lago. È la capostipite di tutta una

serie di imbarcazioni che si sono tramandate fino ai nostri giorni,

soppiantando, di fatto, le vecchie barche tradizionali. Era una barca di

importanti dimensioni (lunga anche oltre nove metri) dalle linee

aggraziate e filanti, molto elegante e curatissima nelle finiture. A due

o tre rematori, era adibita al trasporto dei ricchi signori che si

spostavano sul lago. Per questo era divisa in due settori, uno per i

barcaioli con panche lisce, che costituiva il motore della barca, ed uno

per i passeggeri che era estremamente curato, con panche di legno e

paglia di Vienna ricoperte da morbidi cuscini. Il barcaiolo era, quindi,

una specie di autista per il nobile villeggiante.

Successivamente

(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),

montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per

proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse

soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei

lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,

Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo

bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea

d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se

scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,

in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in

un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo

corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle

inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il

girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,

di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché

questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca

viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire

col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre

nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori

(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli

del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni

dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva

utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di

distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i

cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente

le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano

i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato

ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,

spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano

condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori

del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,

attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali

attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,

nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse

utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni

caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi

bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa

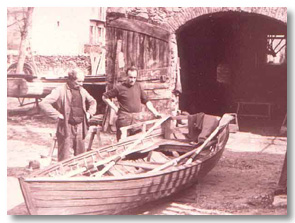

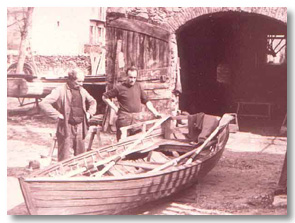

imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel

frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame

sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni

particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e

modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove

imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per

l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre

al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:

lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in

mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite

con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta

su una panchetta all’estrema poppa della barca. Successivamente

(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),

montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per

proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse

soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei

lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,

Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo

bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea

d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se

scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,

in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in

un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo

corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle

inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il

girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,

di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché

questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca

viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire

col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre

nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori

(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli

del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni

dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva

utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di

distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i

cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente

le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano

i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato

ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,

spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano

condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori

del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,

attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali

attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,

nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse

utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni

caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi

bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa

imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel

frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame

sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni

particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e

modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove

imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per

l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre

al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:

lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in

mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite

con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta

su una panchetta all’estrema poppa della barca.

Lancia da passeggio

Con la presente denominazione furono chiamate nel tempo innumerevoli

imbarcazioni (derivate dall’inglesina) con caratteristiche tecniche

simili ma differenti tra loro per dimensioni, finiture, allestimenti

interni.

Si

andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,

alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella

con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro

rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono

riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più

recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello

scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento

le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento

entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più

necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza

degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di

paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di

timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi

modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si

possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle

imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente

superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore

del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina

larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la

funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente

all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti

tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di

abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”

, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni

una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di

turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per

metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di

attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è

arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua

gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra

chiglia e prua. Si

andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,

alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella

con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro

rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono

riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più

recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello

scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento

le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento

entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più

necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza

degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di

paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di

timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi

modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si

possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle

imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente

superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore

del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina

larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la

funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente

all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti

tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di

abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”

, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni

una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di

turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per

metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di

attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è

arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua

gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra

chiglia e prua.

|

Successivamente

(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),

montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per

proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse

soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei

lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,

Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo

bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea

d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se

scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,

in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in

un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo

corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle

inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il

girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,

di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché

questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca

viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire

col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre

nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori

(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli

del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni

dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva

utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di

distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i

cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente

le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano

i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato

ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,

spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano

condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori

del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,

attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali

attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,

nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse

utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni

caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi

bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa

imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel

frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame

sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni

particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e

modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove

imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per

l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre

al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:

lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in

mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite

con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta

su una panchetta all’estrema poppa della barca.

Successivamente

(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),

montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per

proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse

soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei

lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,

Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo

bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea

d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se

scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,

in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in

un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo

corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle

inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il

girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,

di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché

questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca

viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire

col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre

nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori

(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli

del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni

dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva

utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di

distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i

cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente

le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano

i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato

ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,

spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano

condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori

del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,

attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali

attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,

nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse

utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni

caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi

bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa

imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel

frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame

sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni

particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e

modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove

imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per

l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre

al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:

lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in

mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite

con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta

su una panchetta all’estrema poppa della barca. Si

andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,

alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella

con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro

rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono

riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più

recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello

scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento

le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento

entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più

necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza

degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di

paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di

timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi

modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si

possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle

imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente

superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore

del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina

larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la

funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente

all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti

tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di

abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”

, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni

una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di

turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per

metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di

attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è

arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua

gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra

chiglia e prua.

Si

andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,

alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella

con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro

rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono

riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più

recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello

scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento

le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento

entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più

necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza

degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di

paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di

timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi

modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si

possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle

imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente

superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore

del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina

larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la

funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente

all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti

tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di

abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”

, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni

una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di

turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per

metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di

attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è

arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua

gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra

chiglia e prua.