|

|

|

Barche da pesca

Senza dubbio, le barche a remi utilizzate per la pesca hanno avuto un

ruolo fondamentale nell’evoluzione della nautica lariana. L’imbarcazione

a remi, infatti, è da ritenersi il mezzo ottimale per questo tipo di

attività per tutta una serie di caratteristiche legate alle tecniche

utilizzate nella pesca lacuale.Due erano i sistemi più diffusi sui quali

si basava l’attività della pesca con ausilio di imbarcazioni: una

effettuata con reti a strascico (oggi vietata) e una che prevedeva

l’utilizzo di reti fisse. La rete da pesca a strascico era utilizzata col

navèt, barca studiata ed evolutasi a questo scopo. Il tipo di pesca (con

rete a strascico) più diffuso era quella mediante linàa, cioè di una rete

parzialmente costituita da lino. Il pescatore fissava uno dei cavi (sug)

alla riva, solitamente utilizzando un palo piantato nella ghiaia, e si

addentrava nel lago a bordo del navèt eseguendo un percorso di tipo

circolare, sfruttando l’intera lunghezza della rete. La parte inferiore

della rete veniva lentamente fatta affondare, mentre la parte superiore

era sostenuta da galleggianti. La barca, approdando nello stesso punto di

partenza, chiudeva il cerchio. A questo punto l’imbarcazione veniva

ancorata a terra con la prua diretta verso il lago. Da bordo, i pescatori

iniziavano il recupero della rete a forza di braccia. Man mano che

avveniva il recupero, il pesce era spinto verso il fondo della rete

stessa che terminava con un apposito sacco. I galleggianti utilizzati

(manteghètt), erano realizzati originariamente in pelle (di capretto o di

cane) cucita e poi gonfiata. Per lo stesso scopo venivano anche

utilizzate zucche vuote. Per una buona riuscita, questo tipo di pesca

implicava una perfetta conoscenza del fondale che doveva risultare libero

da possibili ostacoli quali grossi massi, tronchi o relitti, che

avrebbero potuto strappare la rete. L’esigenza di battere vaste zone del

lago (sempre alla ricerca di fondali adeguati e di banchi di pesce

“ròsc”) imponeva ai pescatori di assentarsi dalle loro dimore anche per

diversi giorni. In questi casi, l’imbarcazione diventava anche riparo per

la notte. I pescatori dormivano su paiòn, materassi fatti di foglie di

pannocchia, e potevano nello stesso tempo riposare e stare di guardia

alle reti ed al pescato. Questo tipo di necessità ha determinato nel

tempo la più evidente caratteristica delle barche lariane, cioè i cerchi,

utilizzati per ripararsi dal freddo e dalle intemperie, oltre che per

stendervi le reti ad asciugare.Per quanto riguarda, invece, la pesca

tramite reti fisse, il metodo più diffuso avveniva tramite reti chiamate

pendént, la barca utilizzata era prevalentemente il batèll. Nelle notti

estive, i pendént vagavano sulla superficie scura del lago, nel quale

erano stati gettati all’imbrunire, per poi essere recuperati nelle prime

ore dopo la mezzanotte. Le reti erano trattenute da galleggianti e tenute

in tensione da pesi (piombi o grossi massi). Per segnalarne la posizione,

le reti venivano collegate ad assiciole incrociate sulle quali erano

posti un campanaccio, oppure un lume.Una osservazione fondamentale che

riguarda questo tipo di imbarcazioni, ed in generale tutte gli scafi

lariani, è quella di adeguarsi di volta in volta alle funzioni alle quali

erano destinate. Non erano, cioè, le attività a subire modifiche per

adeguarsi al tipo di imbarcazione e quindi alle sue caratteristiche, ma

le barche che, per assecondare le necessità dei singoli utilizzatori,

subivano modifiche formali e tecniche anche rilevanti.

E’ questo il motivo principale per cui esistevano sul Lario “tipi” di

imbarcazioni tradizionali con caratteristiche più o meno codificate, ma

molto maggiori erano le varianti o le eccezioni. Se pensiamo poi al fatto

che le imbarcazioni venivano realizzate “ad occhio”, allora possiamo

affermare che sul lago non vi erano due barche identiche.

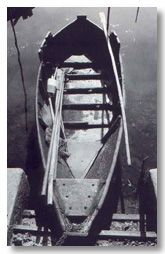

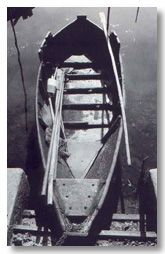

Barca di Pescarenico

Sull’Adda,

presso Lecco, e sui laghetti di Garlate e di Pescate è ancora oggi in uso

una piccola imbarcazione a remi chiamata semplicemente “barca”. Costruita

principalmente a Pescarenico, in larice o castagno, serviva per il

piccolo trasporto e per la pesca alla lenza in acque tranquille. Le sue

dimensioni erano di 4.20 metri di lunghezza e di 1.40 di larghezza

(circa) e normalmente era colorata interamente di nero di pece, dato che

ogni anno questa barca aveva la necessità di essere calafatata.La poppa

arrotondata, la prua diritta e sottile, il tipo di ancoraggio, ma

soprattutto la tecnica costruttiva, ne fanno una barca tipicamente

lariana. La costruzione è piuttosto rozza e grossolana. Caratteristico di

questa barca era il remeggio: i remi erano molto più lunghi di quelli

normalmente impiegati sulle altre barche (in proporzione alle dimensioni

dello scafo), ed erano usati incrociati. Il rematore impugnava i remi

incrociati, con la mano destra il remo sinistro e viceversa, remando in

piedi rivolto in avanti. La barca era priva di panche interne ed era

quindi adibita solo al lavoro, alla pesca o per brevi spostamenti. Un

eventuale passeggero avrebbe dovuto, infatti, trovare posto seduto sul

fondo della barca. I remi più lunghi aumentavano la potenza della remata,

avendo le leve più lunghe tra gli scalmi e l’impugnatura del remo stesso,

e consentiva di vincere la forza della corrente del fiume. Nello stesso

tempo, il remo, lavorando maggiormente in verticale permetteva manovre

estremamente agili e quindi la barca godeva di una grande manovrabilità.

altra ragione della lunghezza dei remi è che questi potevano essere

utilizzati come puntàal sul fondo del fiume. Questo permetteva di

spingere in avanti la barca, o di mantenere una determinata posizione

utilizzando lo stesso metodo, quando la corrente del fiume era

particolarmente forte. Sull’Adda,

presso Lecco, e sui laghetti di Garlate e di Pescate è ancora oggi in uso

una piccola imbarcazione a remi chiamata semplicemente “barca”. Costruita

principalmente a Pescarenico, in larice o castagno, serviva per il

piccolo trasporto e per la pesca alla lenza in acque tranquille. Le sue

dimensioni erano di 4.20 metri di lunghezza e di 1.40 di larghezza

(circa) e normalmente era colorata interamente di nero di pece, dato che

ogni anno questa barca aveva la necessità di essere calafatata.La poppa

arrotondata, la prua diritta e sottile, il tipo di ancoraggio, ma

soprattutto la tecnica costruttiva, ne fanno una barca tipicamente

lariana. La costruzione è piuttosto rozza e grossolana. Caratteristico di

questa barca era il remeggio: i remi erano molto più lunghi di quelli

normalmente impiegati sulle altre barche (in proporzione alle dimensioni

dello scafo), ed erano usati incrociati. Il rematore impugnava i remi

incrociati, con la mano destra il remo sinistro e viceversa, remando in

piedi rivolto in avanti. La barca era priva di panche interne ed era

quindi adibita solo al lavoro, alla pesca o per brevi spostamenti. Un

eventuale passeggero avrebbe dovuto, infatti, trovare posto seduto sul

fondo della barca. I remi più lunghi aumentavano la potenza della remata,

avendo le leve più lunghe tra gli scalmi e l’impugnatura del remo stesso,

e consentiva di vincere la forza della corrente del fiume. Nello stesso

tempo, il remo, lavorando maggiormente in verticale permetteva manovre

estremamente agili e quindi la barca godeva di una grande manovrabilità.

altra ragione della lunghezza dei remi è che questi potevano essere

utilizzati come puntàal sul fondo del fiume. Questo permetteva di

spingere in avanti la barca, o di mantenere una determinata posizione

utilizzando lo stesso metodo, quando la corrente del fiume era

particolarmente forte.

Cànot de pesca (barchet)

Personalmente,

ritengo questa barca (ai fini dell’evoluzione della barca lariana) di

fondamentale importanza. A torto, infatti, questa imbarcazione, è sempre

stata considerata e studiata di minore importanza rispetto alle più

nominate barche tradizionali, o ai modelli più eleganti derivanti dalla

tecnica a fasciame sovrapposto. Penso che questo sia dovuto dal fatto che

il canòt deriva, tecnicamente e formalmente, dall’inglesina e che sia

essa ad assumere, nei trattati tecnici o storici, grande importanza. La

linea del canòt era abbastanza filante e, rispetto all’inglesina, aveva

una prua più panciuta che consentiva il carico di una grande quantità di

pescato e delle reti. altra fondamentale differenza tecnica è che il

fondo era piatto e privo di chiglia, cioè simile alle imbarcazioni

tradizionali del Lario; questo consentiva all’imbarcazione spostamenti

laterali fondamentali nella posa delle reti, impensabili per altre

imbarcazioni realizzate con fasciame sovrapposto. Era una barca da

lavoro, e come tale aveva una struttura molto più resistente

dell’inglesina e della lancia ma finiture meno curate.Per le

caratteristiche descritte e per altre ancora, colloco questa barca quale

anello congiunturale tra le antiche barche tradizionali e le successive

derivate dalla tecnica a fasciame sovrapposto di origine inglese. Questa

imbarcazione, infatti, racchiudeva in sé le migliori caratteristiche

tecniche delle barche tradizionali, unite ad una “nuova” tecnica

costruttiva qual’era quella del fasciame sovrapposto, diventando una

perfetta “macchina da lavoro”. Non a caso, il canòt è tuttora una delle

barche a remi più diffuse sul lago e la più utilizzata dai pescatori

professionisti.Tra le caratteristiche riconducibili alle barche

tradizionali ricordiamo: le essenze utilizzate, larice e castagno, di

notevole spessore (tavole di tre centimetri per il fondo e uno per il

fasciame), fondo piatto, fissaggio del primo corso del fasciame

direttamente al fondo della barca tramite chiodatura. Furono realizzati

anche modelli con i tradizionali cerchi in legno e una sottile mantàula,

ma le differenti esigenze dei pescatori contemporanei (non c’è più la

necessità di lunghe permanenze al largo) fecero si che i cerchi non

fossero più necessari.Le caratteristiche di derivazione dal metodo

“all’inglese” erano, invece, essenzialmente quelle che riguardavano la

metodologia di costruzione in senso stretto.Questa barca rappresenta,

come descritto, la fusione di due tecniche costruttive. I mastri d’ascia

locali, acquisita la nuova tecnica, ne applicarono i principi di base in

funzione degli usi specifici a loro richiesti, pur conservando le

caratteristiche favorevoli del metodo costruttivo tradizionale. Perfetta

fusione di due tecniche, quindi, ma anche tra forma e funzione. A

coronamento di quanto detto, anche il metodo di voga risulta

interessante. La barca utilizzata dal singolo pescatore era infatti

spinta da un tipo di voga tipicamente lariano, cioè in piedi, col volto

verso prua e con remi a pala dritta. Quando vi era la necessità di

effettuare lunghi spostamenti e l’equipaggio era composto da due

pescatori, il secondo pescatore vogava seduto (dalla panca a prua) dando

le spalle alla prua della barca e utilizzando remi a pala curva, in un

tipo di voga di stile tipicamente inglese. Anche in questo caso, la

fusione delle due tecniche risulta particolarmente vantaggioso,

permettendo di raggiungere buone velocità o, comunque, di percorrere

lunghi tratti di lago senza affaticarsi. Personalmente,

ritengo questa barca (ai fini dell’evoluzione della barca lariana) di

fondamentale importanza. A torto, infatti, questa imbarcazione, è sempre

stata considerata e studiata di minore importanza rispetto alle più

nominate barche tradizionali, o ai modelli più eleganti derivanti dalla

tecnica a fasciame sovrapposto. Penso che questo sia dovuto dal fatto che

il canòt deriva, tecnicamente e formalmente, dall’inglesina e che sia

essa ad assumere, nei trattati tecnici o storici, grande importanza. La

linea del canòt era abbastanza filante e, rispetto all’inglesina, aveva

una prua più panciuta che consentiva il carico di una grande quantità di

pescato e delle reti. altra fondamentale differenza tecnica è che il

fondo era piatto e privo di chiglia, cioè simile alle imbarcazioni

tradizionali del Lario; questo consentiva all’imbarcazione spostamenti

laterali fondamentali nella posa delle reti, impensabili per altre

imbarcazioni realizzate con fasciame sovrapposto. Era una barca da

lavoro, e come tale aveva una struttura molto più resistente

dell’inglesina e della lancia ma finiture meno curate.Per le

caratteristiche descritte e per altre ancora, colloco questa barca quale

anello congiunturale tra le antiche barche tradizionali e le successive

derivate dalla tecnica a fasciame sovrapposto di origine inglese. Questa

imbarcazione, infatti, racchiudeva in sé le migliori caratteristiche

tecniche delle barche tradizionali, unite ad una “nuova” tecnica

costruttiva qual’era quella del fasciame sovrapposto, diventando una

perfetta “macchina da lavoro”. Non a caso, il canòt è tuttora una delle

barche a remi più diffuse sul lago e la più utilizzata dai pescatori

professionisti.Tra le caratteristiche riconducibili alle barche

tradizionali ricordiamo: le essenze utilizzate, larice e castagno, di

notevole spessore (tavole di tre centimetri per il fondo e uno per il

fasciame), fondo piatto, fissaggio del primo corso del fasciame

direttamente al fondo della barca tramite chiodatura. Furono realizzati

anche modelli con i tradizionali cerchi in legno e una sottile mantàula,

ma le differenti esigenze dei pescatori contemporanei (non c’è più la

necessità di lunghe permanenze al largo) fecero si che i cerchi non

fossero più necessari.Le caratteristiche di derivazione dal metodo

“all’inglese” erano, invece, essenzialmente quelle che riguardavano la

metodologia di costruzione in senso stretto.Questa barca rappresenta,

come descritto, la fusione di due tecniche costruttive. I mastri d’ascia

locali, acquisita la nuova tecnica, ne applicarono i principi di base in

funzione degli usi specifici a loro richiesti, pur conservando le

caratteristiche favorevoli del metodo costruttivo tradizionale. Perfetta

fusione di due tecniche, quindi, ma anche tra forma e funzione. A

coronamento di quanto detto, anche il metodo di voga risulta

interessante. La barca utilizzata dal singolo pescatore era infatti

spinta da un tipo di voga tipicamente lariano, cioè in piedi, col volto

verso prua e con remi a pala dritta. Quando vi era la necessità di

effettuare lunghi spostamenti e l’equipaggio era composto da due

pescatori, il secondo pescatore vogava seduto (dalla panca a prua) dando

le spalle alla prua della barca e utilizzando remi a pala curva, in un

tipo di voga di stile tipicamente inglese. Anche in questo caso, la

fusione delle due tecniche risulta particolarmente vantaggioso,

permettendo di raggiungere buone velocità o, comunque, di percorrere

lunghi tratti di lago senza affaticarsi.

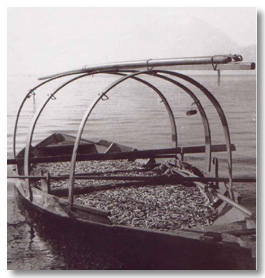

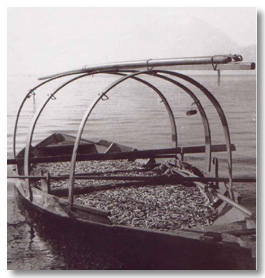

Navèt o nàaf

Il navèt era una barca da pesca che, col tempo, assunse

una forma essenziale ed originalissima, perfettamente funzionale alle

tecniche in uso sul lago. Lo scafo, di forme piuttosto rotonde, misurava

circa sette metri di lunghezza e tre di larghezza, aveva un pescaggio

limitato a soli venti centimetri ed era in legno di castagno con albero e

remi in larice.

Contrariamente

a tutte le altre imbarcazioni lariane, lo scafo a fondo piatto, aveva la

prua più alta e più larga della poppa. Quando a prua si caricavano le

reti bagnate e il pescato (in totale potevano essere anche una ventina di

quintali) la barca assumeva un assetto pressoché orizzontale. Il

pagliolato era molto sollevato dal fondo per consentire all’acqua di

raccogliersi in sentina, lasciando un piano di lavoro asciutto per i

pescatori. Questa capace sentina (acquaröo) era utilizzata per lo

stivaggio temporaneo del pesce pescato, in attesa di essere selezionato

in ceste. Lo scafo era munito di tre cerchi uniti da un travetto

longitudinale chiamato mantàula. Questa struttura sosteneva una tenda che

copriva metà barca. La parte rimanente era solitamente coperta con la

vela anch’essa appoggiata sulla mantàula. L’albero, legato

longitudinalmente sopra i cerchi a fianco della mantàula, poteva essere

fatto scorrere in modo da prolungare il sostegno della vela-tenda anche

verso la porzione anteriore della barca. Quando l’albero veniva issato

era legato all’incrocio con il primo cerchio. La vela, rettangolare, era

cucita a strisce verticali. La suaaltezza e la sua larghezza erano di

dimensioni circa uguali a quelle dello scafo (come per il comballo e per

la gondola). Il navèt aveva due soli remi. Malgrado questo aveva quattro

scalmi, ed in alcuni casi addirittura sei. I primi due erano posti verso

prua, all’titleezza del primo cerchio, gli altri più arretrati. Quelli di

prua venivano utilizzati quando la barca era scarica, gli altri (verso

poppa) quando era carica oppure per particolari manovre. Gli scalmi erano

originariamente costituiti da due pioli in legno affiancati dentro i

quali si alloggiavano i remi, in seguito si utilizzò una tavola di legno

duro (radica di noce o castagno) intagliata con un incavo. Anche in

questo modo, però, gli scalmi non avevano lunga durata. Furono allora

introdotti dei semi-anelli in ferro per rinforzarli fino a tempi più

recenti quando si utilizzarono scalmiere in bronzo o in ferro.Unica forma

di governo dell’imbarcazione erano i remi, non vi era infatti timone e

non si utilizzavano cime quando si navigava a vela. I colori solitamente

utilizzati erano solitamente il grigio ed il nero, varianti erano

l’azzurro o il verde di tonalità scure.Il tipo di pesca praticato con

questa imbarcazione era di tipo a strascico. L’introduzione di norme che

impedivano questo tipo di pesca condannarono il navèt all’estinzione in

tempi brevissimi. Ad oggi sono rimasti rarissimi esemplari di questo tipo

di barca. Il navèt, meglio di altri, si presta a documentare come le

barche lariane sono sempre state nel tempo, legate a vicende e a

condizioni ambientali molto particolari. Contrariamente

a tutte le altre imbarcazioni lariane, lo scafo a fondo piatto, aveva la

prua più alta e più larga della poppa. Quando a prua si caricavano le

reti bagnate e il pescato (in totale potevano essere anche una ventina di

quintali) la barca assumeva un assetto pressoché orizzontale. Il

pagliolato era molto sollevato dal fondo per consentire all’acqua di

raccogliersi in sentina, lasciando un piano di lavoro asciutto per i

pescatori. Questa capace sentina (acquaröo) era utilizzata per lo

stivaggio temporaneo del pesce pescato, in attesa di essere selezionato

in ceste. Lo scafo era munito di tre cerchi uniti da un travetto

longitudinale chiamato mantàula. Questa struttura sosteneva una tenda che

copriva metà barca. La parte rimanente era solitamente coperta con la

vela anch’essa appoggiata sulla mantàula. L’albero, legato

longitudinalmente sopra i cerchi a fianco della mantàula, poteva essere

fatto scorrere in modo da prolungare il sostegno della vela-tenda anche

verso la porzione anteriore della barca. Quando l’albero veniva issato

era legato all’incrocio con il primo cerchio. La vela, rettangolare, era

cucita a strisce verticali. La suaaltezza e la sua larghezza erano di

dimensioni circa uguali a quelle dello scafo (come per il comballo e per

la gondola). Il navèt aveva due soli remi. Malgrado questo aveva quattro

scalmi, ed in alcuni casi addirittura sei. I primi due erano posti verso

prua, all’titleezza del primo cerchio, gli altri più arretrati. Quelli di

prua venivano utilizzati quando la barca era scarica, gli altri (verso

poppa) quando era carica oppure per particolari manovre. Gli scalmi erano

originariamente costituiti da due pioli in legno affiancati dentro i

quali si alloggiavano i remi, in seguito si utilizzò una tavola di legno

duro (radica di noce o castagno) intagliata con un incavo. Anche in

questo modo, però, gli scalmi non avevano lunga durata. Furono allora

introdotti dei semi-anelli in ferro per rinforzarli fino a tempi più

recenti quando si utilizzarono scalmiere in bronzo o in ferro.Unica forma

di governo dell’imbarcazione erano i remi, non vi era infatti timone e

non si utilizzavano cime quando si navigava a vela. I colori solitamente

utilizzati erano solitamente il grigio ed il nero, varianti erano

l’azzurro o il verde di tonalità scure.Il tipo di pesca praticato con

questa imbarcazione era di tipo a strascico. L’introduzione di norme che

impedivano questo tipo di pesca condannarono il navèt all’estinzione in

tempi brevissimi. Ad oggi sono rimasti rarissimi esemplari di questo tipo

di barca. Il navèt, meglio di altri, si presta a documentare come le

barche lariane sono sempre state nel tempo, legate a vicende e a

condizioni ambientali molto particolari.

|

Sull’Adda,

presso Lecco, e sui laghetti di Garlate e di Pescate è ancora oggi in uso

una piccola imbarcazione a remi chiamata semplicemente “barca”. Costruita

principalmente a Pescarenico, in larice o castagno, serviva per il

piccolo trasporto e per la pesca alla lenza in acque tranquille. Le sue

dimensioni erano di 4.20 metri di lunghezza e di 1.40 di larghezza

(circa) e normalmente era colorata interamente di nero di pece, dato che

ogni anno questa barca aveva la necessità di essere calafatata.La poppa

arrotondata, la prua diritta e sottile, il tipo di ancoraggio, ma

soprattutto la tecnica costruttiva, ne fanno una barca tipicamente

lariana. La costruzione è piuttosto rozza e grossolana. Caratteristico di

questa barca era il remeggio: i remi erano molto più lunghi di quelli

normalmente impiegati sulle altre barche (in proporzione alle dimensioni

dello scafo), ed erano usati incrociati. Il rematore impugnava i remi

incrociati, con la mano destra il remo sinistro e viceversa, remando in

piedi rivolto in avanti. La barca era priva di panche interne ed era

quindi adibita solo al lavoro, alla pesca o per brevi spostamenti. Un

eventuale passeggero avrebbe dovuto, infatti, trovare posto seduto sul

fondo della barca. I remi più lunghi aumentavano la potenza della remata,

avendo le leve più lunghe tra gli scalmi e l’impugnatura del remo stesso,

e consentiva di vincere la forza della corrente del fiume. Nello stesso

tempo, il remo, lavorando maggiormente in verticale permetteva manovre

estremamente agili e quindi la barca godeva di una grande manovrabilità.

altra ragione della lunghezza dei remi è che questi potevano essere

utilizzati come puntàal sul fondo del fiume. Questo permetteva di

spingere in avanti la barca, o di mantenere una determinata posizione

utilizzando lo stesso metodo, quando la corrente del fiume era

particolarmente forte.

Sull’Adda,

presso Lecco, e sui laghetti di Garlate e di Pescate è ancora oggi in uso

una piccola imbarcazione a remi chiamata semplicemente “barca”. Costruita

principalmente a Pescarenico, in larice o castagno, serviva per il

piccolo trasporto e per la pesca alla lenza in acque tranquille. Le sue

dimensioni erano di 4.20 metri di lunghezza e di 1.40 di larghezza

(circa) e normalmente era colorata interamente di nero di pece, dato che

ogni anno questa barca aveva la necessità di essere calafatata.La poppa

arrotondata, la prua diritta e sottile, il tipo di ancoraggio, ma

soprattutto la tecnica costruttiva, ne fanno una barca tipicamente

lariana. La costruzione è piuttosto rozza e grossolana. Caratteristico di

questa barca era il remeggio: i remi erano molto più lunghi di quelli

normalmente impiegati sulle altre barche (in proporzione alle dimensioni

dello scafo), ed erano usati incrociati. Il rematore impugnava i remi

incrociati, con la mano destra il remo sinistro e viceversa, remando in

piedi rivolto in avanti. La barca era priva di panche interne ed era

quindi adibita solo al lavoro, alla pesca o per brevi spostamenti. Un

eventuale passeggero avrebbe dovuto, infatti, trovare posto seduto sul

fondo della barca. I remi più lunghi aumentavano la potenza della remata,

avendo le leve più lunghe tra gli scalmi e l’impugnatura del remo stesso,

e consentiva di vincere la forza della corrente del fiume. Nello stesso

tempo, il remo, lavorando maggiormente in verticale permetteva manovre

estremamente agili e quindi la barca godeva di una grande manovrabilità.

altra ragione della lunghezza dei remi è che questi potevano essere

utilizzati come puntàal sul fondo del fiume. Questo permetteva di

spingere in avanti la barca, o di mantenere una determinata posizione

utilizzando lo stesso metodo, quando la corrente del fiume era

particolarmente forte. Personalmente,

ritengo questa barca (ai fini dell’evoluzione della barca lariana) di

fondamentale importanza. A torto, infatti, questa imbarcazione, è sempre

stata considerata e studiata di minore importanza rispetto alle più

nominate barche tradizionali, o ai modelli più eleganti derivanti dalla

tecnica a fasciame sovrapposto. Penso che questo sia dovuto dal fatto che

il canòt deriva, tecnicamente e formalmente, dall’inglesina e che sia

essa ad assumere, nei trattati tecnici o storici, grande importanza. La

linea del canòt era abbastanza filante e, rispetto all’inglesina, aveva

una prua più panciuta che consentiva il carico di una grande quantità di

pescato e delle reti. altra fondamentale differenza tecnica è che il

fondo era piatto e privo di chiglia, cioè simile alle imbarcazioni

tradizionali del Lario; questo consentiva all’imbarcazione spostamenti

laterali fondamentali nella posa delle reti, impensabili per altre

imbarcazioni realizzate con fasciame sovrapposto. Era una barca da

lavoro, e come tale aveva una struttura molto più resistente

dell’inglesina e della lancia ma finiture meno curate.Per le

caratteristiche descritte e per altre ancora, colloco questa barca quale

anello congiunturale tra le antiche barche tradizionali e le successive

derivate dalla tecnica a fasciame sovrapposto di origine inglese. Questa

imbarcazione, infatti, racchiudeva in sé le migliori caratteristiche

tecniche delle barche tradizionali, unite ad una “nuova” tecnica

costruttiva qual’era quella del fasciame sovrapposto, diventando una

perfetta “macchina da lavoro”. Non a caso, il canòt è tuttora una delle

barche a remi più diffuse sul lago e la più utilizzata dai pescatori

professionisti.Tra le caratteristiche riconducibili alle barche

tradizionali ricordiamo: le essenze utilizzate, larice e castagno, di

notevole spessore (tavole di tre centimetri per il fondo e uno per il

fasciame), fondo piatto, fissaggio del primo corso del fasciame

direttamente al fondo della barca tramite chiodatura. Furono realizzati

anche modelli con i tradizionali cerchi in legno e una sottile mantàula,

ma le differenti esigenze dei pescatori contemporanei (non c’è più la

necessità di lunghe permanenze al largo) fecero si che i cerchi non

fossero più necessari.Le caratteristiche di derivazione dal metodo

“all’inglese” erano, invece, essenzialmente quelle che riguardavano la

metodologia di costruzione in senso stretto.Questa barca rappresenta,

come descritto, la fusione di due tecniche costruttive. I mastri d’ascia

locali, acquisita la nuova tecnica, ne applicarono i principi di base in

funzione degli usi specifici a loro richiesti, pur conservando le

caratteristiche favorevoli del metodo costruttivo tradizionale. Perfetta

fusione di due tecniche, quindi, ma anche tra forma e funzione. A

coronamento di quanto detto, anche il metodo di voga risulta

interessante. La barca utilizzata dal singolo pescatore era infatti

spinta da un tipo di voga tipicamente lariano, cioè in piedi, col volto

verso prua e con remi a pala dritta. Quando vi era la necessità di

effettuare lunghi spostamenti e l’equipaggio era composto da due

pescatori, il secondo pescatore vogava seduto (dalla panca a prua) dando

le spalle alla prua della barca e utilizzando remi a pala curva, in un

tipo di voga di stile tipicamente inglese. Anche in questo caso, la

fusione delle due tecniche risulta particolarmente vantaggioso,

permettendo di raggiungere buone velocità o, comunque, di percorrere

lunghi tratti di lago senza affaticarsi.

Personalmente,

ritengo questa barca (ai fini dell’evoluzione della barca lariana) di

fondamentale importanza. A torto, infatti, questa imbarcazione, è sempre

stata considerata e studiata di minore importanza rispetto alle più

nominate barche tradizionali, o ai modelli più eleganti derivanti dalla

tecnica a fasciame sovrapposto. Penso che questo sia dovuto dal fatto che

il canòt deriva, tecnicamente e formalmente, dall’inglesina e che sia

essa ad assumere, nei trattati tecnici o storici, grande importanza. La

linea del canòt era abbastanza filante e, rispetto all’inglesina, aveva

una prua più panciuta che consentiva il carico di una grande quantità di

pescato e delle reti. altra fondamentale differenza tecnica è che il

fondo era piatto e privo di chiglia, cioè simile alle imbarcazioni

tradizionali del Lario; questo consentiva all’imbarcazione spostamenti

laterali fondamentali nella posa delle reti, impensabili per altre

imbarcazioni realizzate con fasciame sovrapposto. Era una barca da

lavoro, e come tale aveva una struttura molto più resistente

dell’inglesina e della lancia ma finiture meno curate.Per le

caratteristiche descritte e per altre ancora, colloco questa barca quale

anello congiunturale tra le antiche barche tradizionali e le successive

derivate dalla tecnica a fasciame sovrapposto di origine inglese. Questa

imbarcazione, infatti, racchiudeva in sé le migliori caratteristiche

tecniche delle barche tradizionali, unite ad una “nuova” tecnica

costruttiva qual’era quella del fasciame sovrapposto, diventando una

perfetta “macchina da lavoro”. Non a caso, il canòt è tuttora una delle

barche a remi più diffuse sul lago e la più utilizzata dai pescatori

professionisti.Tra le caratteristiche riconducibili alle barche

tradizionali ricordiamo: le essenze utilizzate, larice e castagno, di

notevole spessore (tavole di tre centimetri per il fondo e uno per il

fasciame), fondo piatto, fissaggio del primo corso del fasciame

direttamente al fondo della barca tramite chiodatura. Furono realizzati

anche modelli con i tradizionali cerchi in legno e una sottile mantàula,

ma le differenti esigenze dei pescatori contemporanei (non c’è più la

necessità di lunghe permanenze al largo) fecero si che i cerchi non

fossero più necessari.Le caratteristiche di derivazione dal metodo

“all’inglese” erano, invece, essenzialmente quelle che riguardavano la

metodologia di costruzione in senso stretto.Questa barca rappresenta,

come descritto, la fusione di due tecniche costruttive. I mastri d’ascia

locali, acquisita la nuova tecnica, ne applicarono i principi di base in

funzione degli usi specifici a loro richiesti, pur conservando le

caratteristiche favorevoli del metodo costruttivo tradizionale. Perfetta

fusione di due tecniche, quindi, ma anche tra forma e funzione. A

coronamento di quanto detto, anche il metodo di voga risulta

interessante. La barca utilizzata dal singolo pescatore era infatti

spinta da un tipo di voga tipicamente lariano, cioè in piedi, col volto

verso prua e con remi a pala dritta. Quando vi era la necessità di

effettuare lunghi spostamenti e l’equipaggio era composto da due

pescatori, il secondo pescatore vogava seduto (dalla panca a prua) dando

le spalle alla prua della barca e utilizzando remi a pala curva, in un

tipo di voga di stile tipicamente inglese. Anche in questo caso, la

fusione delle due tecniche risulta particolarmente vantaggioso,

permettendo di raggiungere buone velocità o, comunque, di percorrere

lunghi tratti di lago senza affaticarsi. Contrariamente

a tutte le altre imbarcazioni lariane, lo scafo a fondo piatto, aveva la

prua più alta e più larga della poppa. Quando a prua si caricavano le

reti bagnate e il pescato (in totale potevano essere anche una ventina di

quintali) la barca assumeva un assetto pressoché orizzontale. Il

pagliolato era molto sollevato dal fondo per consentire all’acqua di

raccogliersi in sentina, lasciando un piano di lavoro asciutto per i

pescatori. Questa capace sentina (acquaröo) era utilizzata per lo

stivaggio temporaneo del pesce pescato, in attesa di essere selezionato

in ceste. Lo scafo era munito di tre cerchi uniti da un travetto

longitudinale chiamato mantàula. Questa struttura sosteneva una tenda che

copriva metà barca. La parte rimanente era solitamente coperta con la

vela anch’essa appoggiata sulla mantàula. L’albero, legato

longitudinalmente sopra i cerchi a fianco della mantàula, poteva essere

fatto scorrere in modo da prolungare il sostegno della vela-tenda anche

verso la porzione anteriore della barca. Quando l’albero veniva issato

era legato all’incrocio con il primo cerchio. La vela, rettangolare, era

cucita a strisce verticali. La suaaltezza e la sua larghezza erano di

dimensioni circa uguali a quelle dello scafo (come per il comballo e per

la gondola). Il navèt aveva due soli remi. Malgrado questo aveva quattro

scalmi, ed in alcuni casi addirittura sei. I primi due erano posti verso

prua, all’titleezza del primo cerchio, gli altri più arretrati. Quelli di

prua venivano utilizzati quando la barca era scarica, gli altri (verso

poppa) quando era carica oppure per particolari manovre. Gli scalmi erano

originariamente costituiti da due pioli in legno affiancati dentro i

quali si alloggiavano i remi, in seguito si utilizzò una tavola di legno

duro (radica di noce o castagno) intagliata con un incavo. Anche in

questo modo, però, gli scalmi non avevano lunga durata. Furono allora

introdotti dei semi-anelli in ferro per rinforzarli fino a tempi più

recenti quando si utilizzarono scalmiere in bronzo o in ferro.Unica forma

di governo dell’imbarcazione erano i remi, non vi era infatti timone e

non si utilizzavano cime quando si navigava a vela. I colori solitamente

utilizzati erano solitamente il grigio ed il nero, varianti erano

l’azzurro o il verde di tonalità scure.Il tipo di pesca praticato con

questa imbarcazione era di tipo a strascico. L’introduzione di norme che

impedivano questo tipo di pesca condannarono il navèt all’estinzione in

tempi brevissimi. Ad oggi sono rimasti rarissimi esemplari di questo tipo

di barca. Il navèt, meglio di altri, si presta a documentare come le

barche lariane sono sempre state nel tempo, legate a vicende e a

condizioni ambientali molto particolari.

Contrariamente

a tutte le altre imbarcazioni lariane, lo scafo a fondo piatto, aveva la

prua più alta e più larga della poppa. Quando a prua si caricavano le

reti bagnate e il pescato (in totale potevano essere anche una ventina di

quintali) la barca assumeva un assetto pressoché orizzontale. Il

pagliolato era molto sollevato dal fondo per consentire all’acqua di

raccogliersi in sentina, lasciando un piano di lavoro asciutto per i

pescatori. Questa capace sentina (acquaröo) era utilizzata per lo

stivaggio temporaneo del pesce pescato, in attesa di essere selezionato

in ceste. Lo scafo era munito di tre cerchi uniti da un travetto

longitudinale chiamato mantàula. Questa struttura sosteneva una tenda che

copriva metà barca. La parte rimanente era solitamente coperta con la

vela anch’essa appoggiata sulla mantàula. L’albero, legato

longitudinalmente sopra i cerchi a fianco della mantàula, poteva essere

fatto scorrere in modo da prolungare il sostegno della vela-tenda anche

verso la porzione anteriore della barca. Quando l’albero veniva issato

era legato all’incrocio con il primo cerchio. La vela, rettangolare, era

cucita a strisce verticali. La suaaltezza e la sua larghezza erano di

dimensioni circa uguali a quelle dello scafo (come per il comballo e per

la gondola). Il navèt aveva due soli remi. Malgrado questo aveva quattro

scalmi, ed in alcuni casi addirittura sei. I primi due erano posti verso

prua, all’titleezza del primo cerchio, gli altri più arretrati. Quelli di

prua venivano utilizzati quando la barca era scarica, gli altri (verso

poppa) quando era carica oppure per particolari manovre. Gli scalmi erano

originariamente costituiti da due pioli in legno affiancati dentro i

quali si alloggiavano i remi, in seguito si utilizzò una tavola di legno

duro (radica di noce o castagno) intagliata con un incavo. Anche in

questo modo, però, gli scalmi non avevano lunga durata. Furono allora

introdotti dei semi-anelli in ferro per rinforzarli fino a tempi più

recenti quando si utilizzarono scalmiere in bronzo o in ferro.Unica forma

di governo dell’imbarcazione erano i remi, non vi era infatti timone e

non si utilizzavano cime quando si navigava a vela. I colori solitamente

utilizzati erano solitamente il grigio ed il nero, varianti erano

l’azzurro o il verde di tonalità scure.Il tipo di pesca praticato con

questa imbarcazione era di tipo a strascico. L’introduzione di norme che

impedivano questo tipo di pesca condannarono il navèt all’estinzione in

tempi brevissimi. Ad oggi sono rimasti rarissimi esemplari di questo tipo

di barca. Il navèt, meglio di altri, si presta a documentare come le

barche lariane sono sempre state nel tempo, legate a vicende e a

condizioni ambientali molto particolari.